为了解畲语使用现状,探寻民族语言可持续传承路径,6月22日至23日,“循山哈语脉,留文化星火”畲族语言传承调研实践团走进丽水市景宁畲族自治县,展开为期两天的沉浸式调研。

调研前期,实践团聚焦畲语认知度、学习意愿及传承瓶颈三大核心问题,精心设计调研问卷并发起线上调查。基于357份有效问卷,团队初步分析畲语传承现状,其中,60.78%的受访者仅“听说过”畲语,64.52%坦言“了解有限”,反映出畲语社会认知度偏低的现状;同时,78.43%的受访者支持通过课程教学系统传承畲语,84.31%表示愿意关注相关媒体内容,又显露出公众对畲语保护的积极态度。

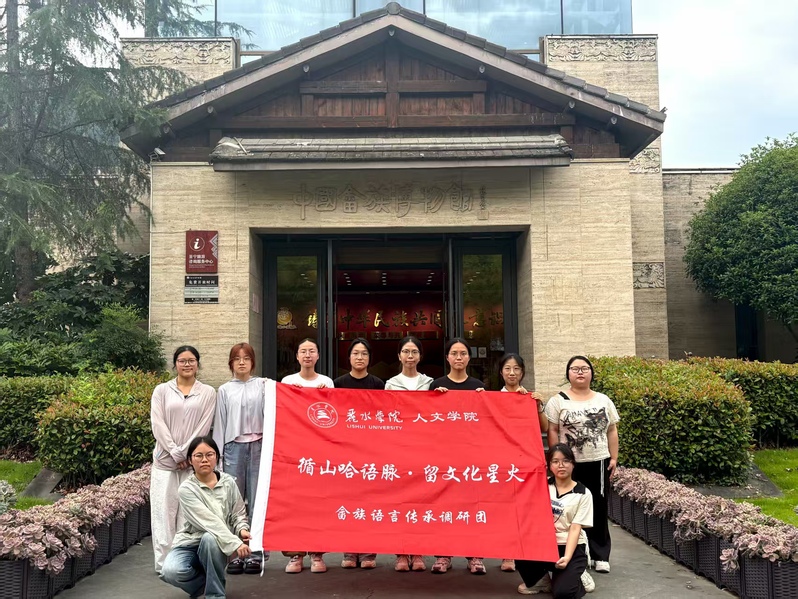

依据调研问卷结果,实践团决定来到景宁当地进行实地调研。6月22日,实践团探访中国畲族博物馆,通过拍摄记录畲族瓷器纹样、服饰刺绣等细节,敏锐捕捉到民族语言与民俗文化的连结——瓷器上的吉祥语刻痕、服饰中的图腾符号,实则都是畲语语义的具象表达。这种“语言即文化载体”的认知,为后续调研奠定了“从文化看语言”的观察视角。

带着对语言与文化共生关系的思考,团队前往双后岗村,专访国家级畲族山歌传承人蓝陈启女士。这位曾将畲歌唱响日本、美国、韩国等国的非遗守护者,不仅向团队展示了畲歌展演时的精美服饰,更分享了珍贵的活动影像。蓝陈启女士的讲述让成员们深刻体会到,畲语不仅是交流工具,更是维系民族认同、促进文化传播的精神纽带。

6月23日,实践团深入黄山头村,与当地畲族居民展开面对面交流。村长雷先生的感慨道出传承困境:“现在年轻人更爱说普通话,村里民俗活动渐渐减少,畲语和老规矩都在慢慢淡去。”他现场教成员们学说“你好”“你吃饭了吗”等畲语日常用语,发音间的独特韵味与现实中使用场景的萎缩形成鲜明对比。另一位雷女士则提到,老一辈虽会用“双语教学”(普通话+畲语)教导晚辈,但在公共场合极少使用畲语,折射出语言使用场景的收缩现状。

此次调研让团队深刻认识到,畲语传承不仅是语言本身的存续,更是民族文化基因的守护。从博物馆的文化溯源到传承人访谈的精神共鸣,再到村落走访的现实观察,实践团总结出,畲语传承与发展的核心挑战在于认知普及不足、青年使用断层、民俗载体弱化等方面。未来,实践团将搭建畲语主题公众号平台,系统整合教学资源与文化故事,并策划线下体验活动,邀请传承人进校园、进社区,让畲族文化的星火在新时代持续燎原。

【一审:丁黎思 二审:陈瑜 三审:刘书增】